NOTRE TERRITOIRE

Le bassin versant de la Grosne

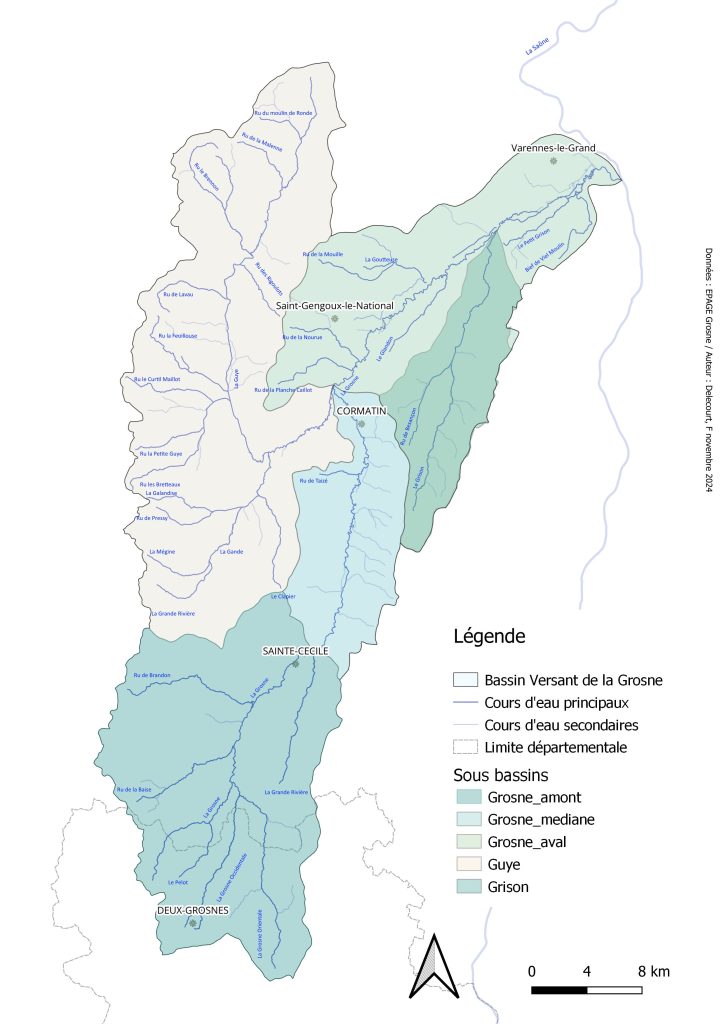

Ce bassin versant de 1 200 km² compte 140 communes et 6 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP). L’amont du territoire est situé dans le département du Rhône sur une partie du périmètre de la communauté de communes Saône Beaujolais tandis que les 5 autres EPCI-FP sont dans le département de Saône-et-Loire.

Le relief

Le bassin versant de la Grosne connait un relief assez élevé en amont, sur les monts du Beaujolais tandis qu’en zone médiane l’altitude diminue rapidement jusqu’à la plaine alluviale de la Saône. Le point culminant en amont du bassin est le mont Rigaux avec une altitude de 1009 mètres. En zone médiane, à hauteur de Cluny, la vallée s’élève à 240 mètres puis au niveau de la confluence, l’altitude est seulement de 172 mètres.

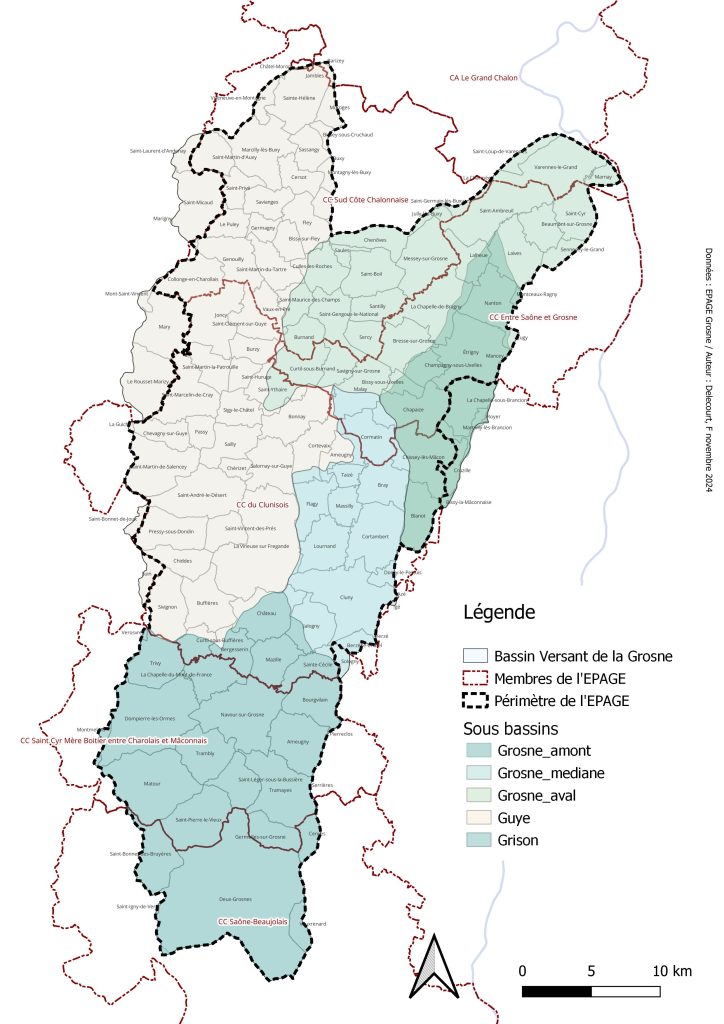

La géologie

Ce territoire se caractérise par une géologie variée avec en amont des massifs cristallins, en zone médiane des massifs calcaires et des alluvions en zone avale et dans les vallées. L’aquifère alluvionnaire en zone avale est très vaste et permet l’alimentation en eau potable pour plusieurs communes du bassin versant de la Grosne.

La climatologie

Le bassin versant de la Grosne est principalement situé dans une zone à climat tempérée. Néanmoins, l’influence continentale est présente sur ce territoire. Les précipitations sont croissantes de l’aval à l’amont, ce qui s’explique par une altitude plus élevée en tête de bassin. On considère que Cluny est la référence de la pluviométrie moyenne sur le territoire avec 891 mm par an.

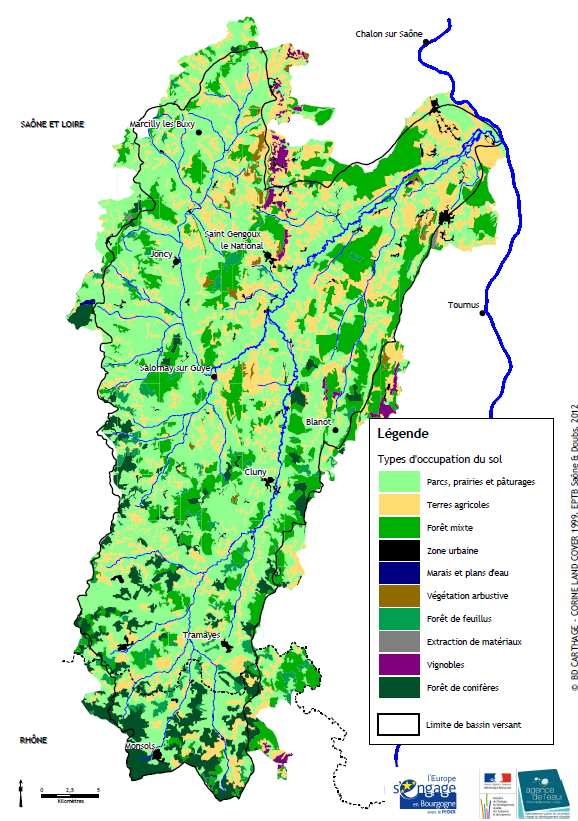

L’occupation des sols

Ce territoire est majoritairement rural (72%) avec comme activité principale : l’élevage. Néanmoins, surtout en plaine alluviale à l’aval, de nombreuses zones de cultures sont présentes. Quelques boisements sont présents sur l’ensemble du territoire, mais plus particulièrement sur les massifs amont et en aval du territoire.

La population est majoritairement située en zone médiane du bassin versant dans la ville de Cluny avec 4 880 habitants en 2018 (INSEE) et en aval dans la plaine alluviale avec 2 319 habitants en 2018 à Varennes-le-Grand (INSEE).

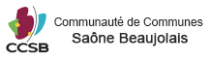

Les principaux cours d’eau et affluents

La Grosne, prend sa source à Saint-Bonnet-des-Bruyères dans le département du Rhône (69) et conflue avec la Saône, à Marnay, en Saône-et-Loire (71) à environ 12km au sud de Chalon-sur-Saône. En tête de bassin versant, la Grosne se caractérise comme un ruisseau de montagne. Puis, la Grosne Occidentale et la Grosne Orientale confluent avec La Grosne à St-Léger-sous-La Bussière et constituent, à elle trois, la rivière Grosne. Cette rivière parcourt au total plus de 92km pour une pente moyenne d’environ 4‰.

À noter que La Grosne est un des principaux cours d’eau du Département de Saône-et-Loire et un affluent majeur de la rivière Saône.

Sur sa partie amont, la Grosne collecte les eaux des ruisseaux de la Baize, du Brandon en rive gauche et du Valouzin en rive droite. De plus, l’affluent principal de la Grosne est la Guye, en rive gauche, qui elle collecte les eaux de cinq affluents : le Brennon, la Petite Guye, la Malenne, la Feuillouse et la Gande en rive droite.

Enfin, le principal affluent de la Grosne en aval du bassin versant est le Grison. Il conflue avec la Grosne au niveau de Laives quelques kilomètres avant la confluence Grosne – Saône.

Au total, avec les affluents de la Grosne, le bassin versant comprend 885 km de linéaire de cours d’eau et est divisé en 5 sous bassins :

– La Grosne amont

– La Grosne moyenne

– La Grosne aval

– La Guye

– Le Grison

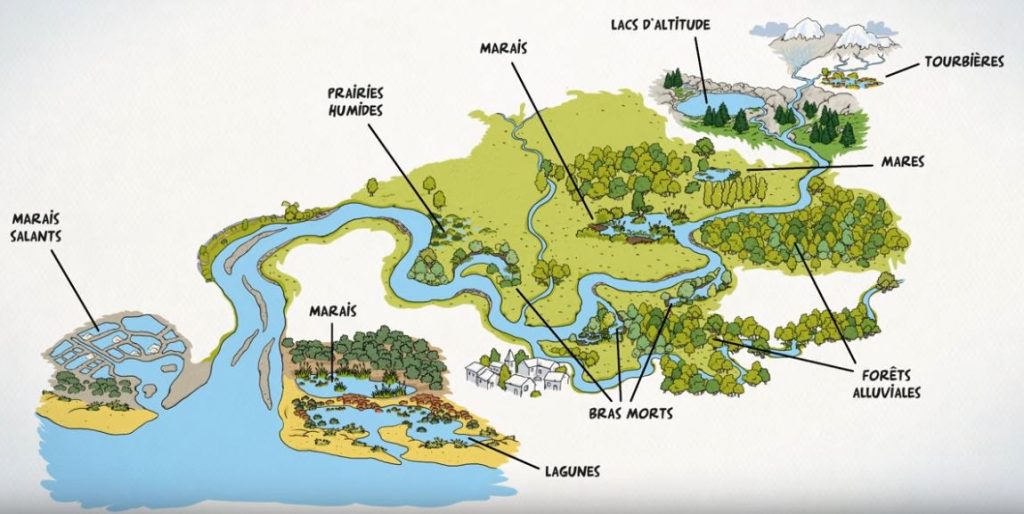

Les zones humides

Les milieux humides sont des zones de transition entre la terre et l’eau remarquables par une capacité à conserver l’eau dans le sol ou à la surface. Une zone humide possède soit une végétation hygrophile, soit une morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau, soit les deux. Elles font partie de notre patrimoine naturel et culturel.

En plus de jouer un rôle de réservoir biologique pour de nombreuses espèces spécifiques, les zones humides rendent des services dits “écosystémiques” dont notamment la maîtrise des crues, la recharge des eaux souterraines, l’épuration de l’eau… et ce de manière autonome et gratuite.

Biodiversité, faune, flore et patrimoine naturel

La Directive européenne Habitat Faune, Flore

Le bassin versant de la Grosne est un territoire encore très préservé et deux zones Natura 2000 sont présentes :

- Le site Natura 2000 « Grosne Clunisois » intitulé « Bocage, forêts et milieux humides du bassin de la Grosne et du Clunisois » ;

- Le site Natura 2000 « Confluence Saône Grosne ».

Le site Natura 2000 « Grosne Clunisois » est classé Zone Spéciale de Conservation par la Directive européenne « Habitat Faune, Flore » de 1992 et représente 45 065 hectares sur un total de 51 communes.

Sur ce territoire, différents milieux sont présents : milieux ouverts ou couverts, secs ou humides ou des sols profonds ou pauvres. Quarante-cinq habitats y sont reconnus d’intérêt communautaire.

Les espèces emblématiques dites d’intérêt communautaire, sur le territoire Grosne Clunisois, sont le sonneur à ventre jaune, l’écrevisse à pattes blanches ainsi que la chauve-souris.

Le site Natura 2000 « Confluence Saône Grosne » est également classé Zone Spéciale de Conservation par la Directive européenne « Habitat Faune, Flore » de 1992 et représente 6 171 hectares pour 19 communes, à cheval entre le bassin versant de la Grosne et la plaine alluviale de la Saône.

Sur ce territoire, plusieurs habitats en lien avec les milieux aquatiques sont reconnus d’intérêt communautaire :

Les habitats ouverts :

- Les prairies de fauches mésophiles à mésohygrophiles de la plaine inondable,

- Les communautés hautes à Reine des prés et les ourlets humides à grandes herbes en bordure des cours d’eaux et des fossés.

Les habitats forestiers :

- Les forêts de Frênes et d’Aulnes des cours d’eau,

- Les forêts mixtes de Chênes, d’Ormes et de Frênes des plaines des grands fleuves,

- Les boisements de chênes et de charmes sur sol limoneux.

Les habitats humides et aquatiques :

- La végétation flottante libre des mares et des bras morts eutrophes,

- Les communautés annuelles colonisant les dépôts de limons découverts par marnage.

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Sur le bassin versant de la Grosne, les deux types de ZNIEFF sont présents :

- les ZNIEFF de type II : Espaces qui intègrent des ensembles naturels, fonctionnels et paysagers, possédant une cohésion élevée et plus riche que les milieux alentours.

- les ZNIEFF de type I : Espaces homogènes écologiquement, définis par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou d’habitats rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel régional. Ce sont les zones les plus remarquables du territoire.

Les réservoirs biologiques

Présences de nombreux réservoirs biologiques et notamment :

- Sur le sous-bassin versant de la Guye : la Guye, ses affluents en aval du Ruisseau de Lavau (Rbio D00075)

- Sur le sous-bassin versant de la Grosne aval : le Grison et ses affluents excepté le Besançon (Rbio D00074)

Les espèces exotiques envahissantes

La jussie (Ludwigia peploides)

Plantes amphibies originaires d’Amérique du Sud, la Jussie a été introduite dans le Sud de la France dans les années 1820.

Sa qualité esthétique a par la suite conduit à sa commercialisation comme plante d’ornement pour les plans d’eau et les bassins. Grâce à sa capacité de croissance très rapide, cette espèce forme rapidement des herbiers étendus et compacts qui échappent rapidement à tout contrôle et sont capables de coloniser puis d’envahir littéralement les milieux naturels.

Au cours de ces trois dernières décennies, la jussie s’est rapidement propagée dans les zones humides, et ce, à l’échelle d’une grande partie du territoire national.

Très peu présente sur le Grand Est de la France, cette espèce exotique aquatique envahissante est apparue dans le val de Saône au début des années 2000 (Haute-Saône, Jura, Ain) mais la plupart des foyers avaient alors été gérés a priori à temps pour éviter toute propagation.

En Saône-et-Loire, département jusque-là apparemment préservé, elle a subitement été observée en multiples sites autour de Chalon-sur-Saône. Ainsi, depuis 2012, de nombreux foyers sont régulièrement découverts en amont et en aval de Chalon, sur la Saône comme sur des affluents, des lacs ou d’autres zones humides…

En 2016, les premiers foyers de Jussie ont été découverts sur la Grosne à Marnay.

Afin de lutter contre sa propagation, l’EPAGE a mis en place un plan de gestion pluriannuel d’entretien de cette plante. Ce projet s’intègre dans le cadre d’un contrat Natura 2000, sur la Grosne aval, du moulin Neuf à la confluence avec la Saône, y compris la Frette et les milieux aquatiques annexes. L’objectif recherché est bien une éradication totale de la Jussie tant qu’elle n’est pas encore trop étendue.